4本の門柱

明治10年に誕生し明治35年に県女が引き継いだ4本の門柱は原爆による熱光線や風圧に耐え戦後も幾多の生徒の登下校を見守り生徒の精神的支えとなっきた。県女の門柱の過酷な歴史を繙いてみる。

門柱の所在地

① 明治35年 下中町に開校した県女の門柱

門柱は花崗岩製コケシ型石柱で内柱一対、外柱一対の4本からなり上方にアーチ型外燈があしらわれていた。

この門柱は1877 (明治10 )年当時大手町にあった広島英語学校を起源とし、時代の流れとともに広島県英語学校(同年7月下中町に校地移転)、広島県中学校、広島県広島中学校、広島県師範学校を経て県女に引

き継がれてきた。

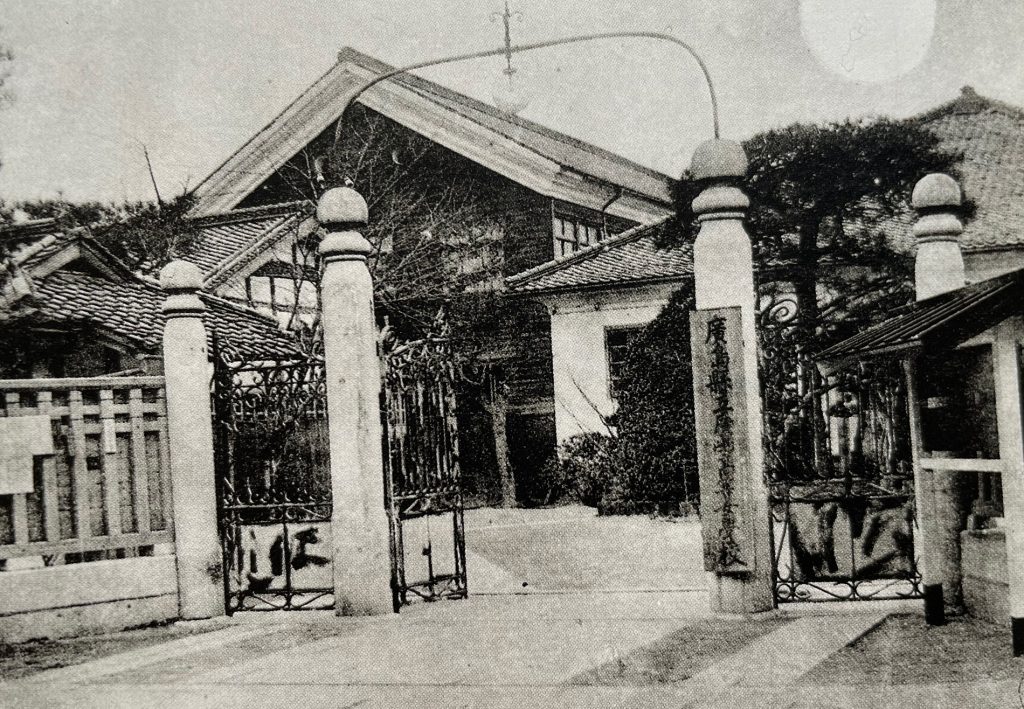

② 校舎新築が完了した大正11年頃の県女の校地全景図

県女が引き継いだ広島県師範学校敷地の一帯はかって士族の邸地であった。敷地内の北西に江戸時代儒学者で広島藩士の頼杏坪の住まいがあった。校地は13,365平方メートル余(のちに5,178平方メートル余を知事官舎建築のため国に寄付、建物建坪は4,297平方メートル余)であり東側中央に正門、北西に広々とした植物園が設けられていた。

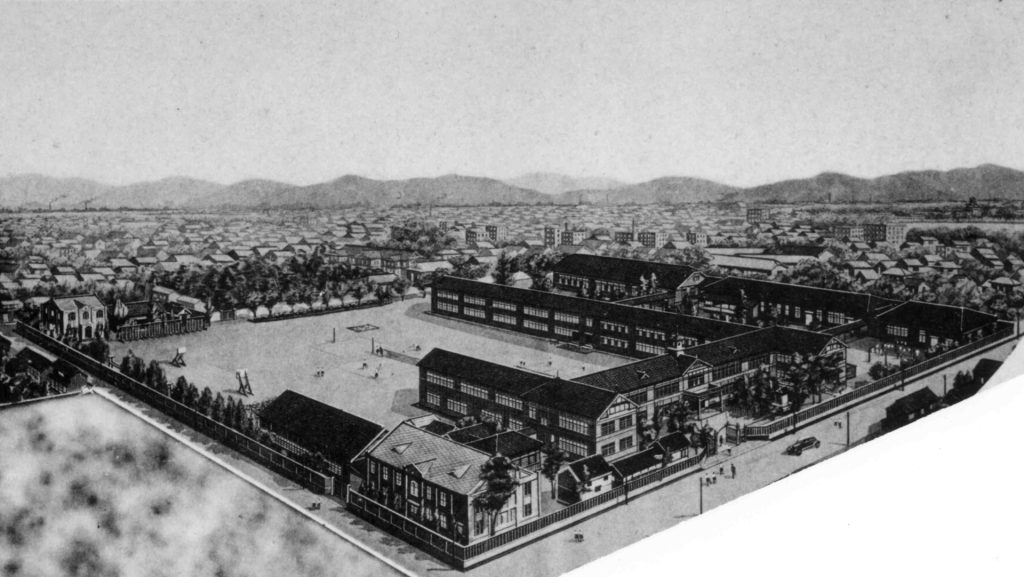

③ 大正11年頃の県女本館と校門

後に1941(昭和16)年4月に校名が改称された広島県立第一高等女学校(第一県女)の門柱となった

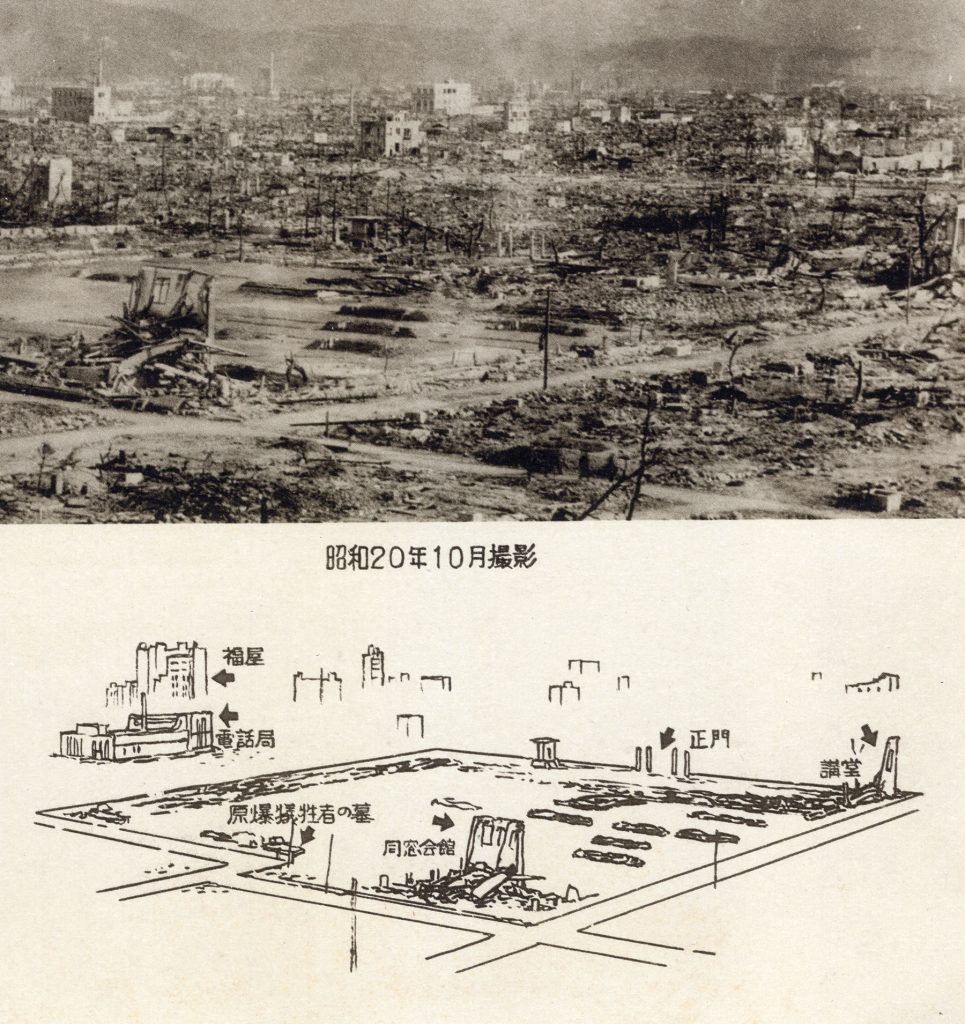

④ 被爆直後の県女周辺

1945(昭和20)年8月6日、原爆投下により校舎は全壊焼失。4本の門柱は倒壊せず原型をとどめていた。

原爆による数千度の熱線が爆心地から約2キロメートル以内の可燃物を焼き尽くし、1平方メートル当たり30トンの風圧、1秒当たり380メートルの風速の爆風で爆心地から約3キロメートル以内のほとんどの木造建造物が大破全壊した。

爆心地から650メートルにあった第一県女の校舎は倒壊し灰 燼に帰したが、4本の県女の門柱は倒壊を免れ戦後母校の復興のシンボルとなっていった。

⑤ 昭和21年 出汐町に第一県女移転。翌年に4本の門柱も移設された。

1946(昭和21)年第一県女は、出汐町の旧陸軍被服支廠跡地に移転した。

1947(昭和22)年、下中町に残されていた4本の門柱は正門の内側に移設された。

門柱としての本来の役割を終えたが、その地で第一県女、戦後教育改革により発足した新制高校の広島有朋高等学校、さらに「高校三原則」に基づく高校再編成で設立された広島県立広島皆実高等学校の多くの生徒の登下校を見守っていった。

⑥ 昭和31年 「追憶之碑」北側に門柱を設置

1955(昭和30)年、旧下中町の県女の正門跡地に原爆で犠牲になられた第一県女教職員生徒の慰霊のため「追憶之碑」が建立された。県女の門柱の内柱の1本がこの碑の背後に設置された。

石柱には「広島県立広島第一高等女学校」の文字が彫り込まれた大理石の校標がはめ込まれている。

2015(平成27)年被爆70年にあたり「追憶之碑」とその周辺が改装再整備された。石柱は西側前面に移され、被爆状況を示す説明板には英訳文も付け加えられた。あらたに県女の校章をアレンジしたハート型の千羽鶴掛けが設けられた。