広島皆実高校の庭園入り口に大きさの異なる3本の石柱があるのを知っていますか?

この石柱はかつて県女の門柱でした。

県女の門柱の歴史について皆実有朋アーカイブズ継承委員会保存の写真資料などをまじえ紹介します。

目次

- 門柱・所在地の移り変わり(前編マップ)

- ①明治35年下中町に開校した広島県女の門柱

- ②大正11年頃の広島県女の本館と校門

- ③昭和初期の広島県女の校地とその周辺

- ④被爆直後の広島第一県女周辺

- ⑤昭和21年出汐町に広島第一県女移転

- ⑥昭和31年「追憶之碑」北側に門柱を設置

- 門柱・所在地の移り変わり(後編マップ)

- ⑦昭和31年図書館整備の記念碑

- ⑧昭和36年皆実有朋会が寄贈したプールの記念碑

- ⑨昭和36年PTAが寄贈したプール浄化装置の記念碑

- ⑩記念碑は「いこいの森」へ

- ⑪門柱の現状

- ⑫門柱の恒久的保存を

- ⑬補足・石柱に刻まれた文字

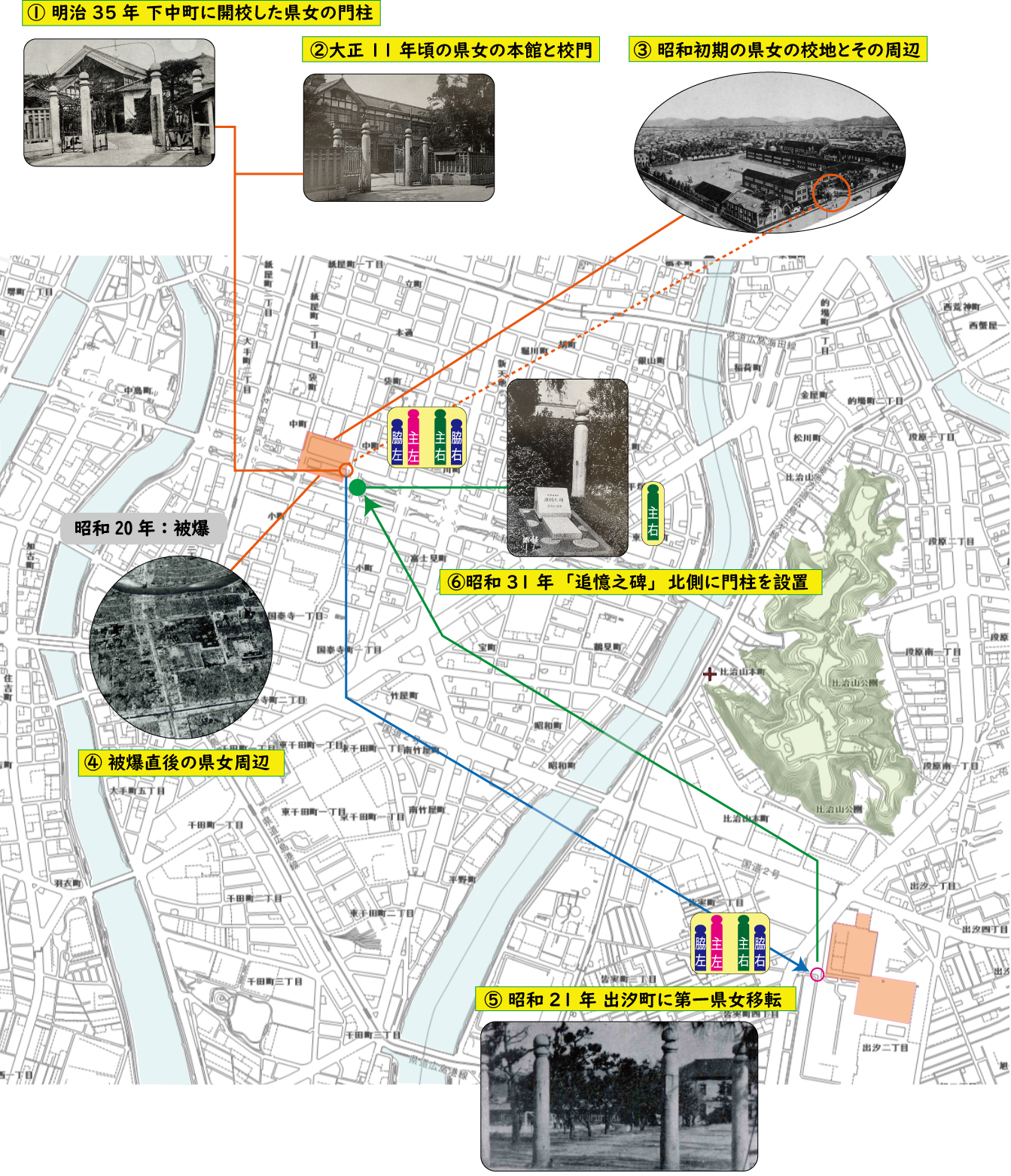

門柱・所在地の移り変わり(前編マップ)

このマップは「ひろしま地図マップ」の地図を引用、加工しています

④の写真の出典:『保存版広島市今昔写真帳』44頁

① 明治35年 下中町に開校した広島県女の門柱

明治34年(1901年)広島市下中町(現中町)に開校した広島県立広島高等女学校(広島県女)の門柱は、花崗岩製コケシ型石柱で主門柱(内側)一対、脇門柱(外側)一対の4本からなり、上方にアーチ型外灯、柱身下部には花弁様の装飾があしらわれていました。

この門柱は 明治10年( 1877年)当時大手町にあった広島英語学校を起源とし、時代の流れとともに広島県英語学校(同年7月下中町に校地移転)、広島県中学校、広島県広島中学校、広島県広島尋常中学校、広島県師範学校を経て広島県女に引き継がれてきました。

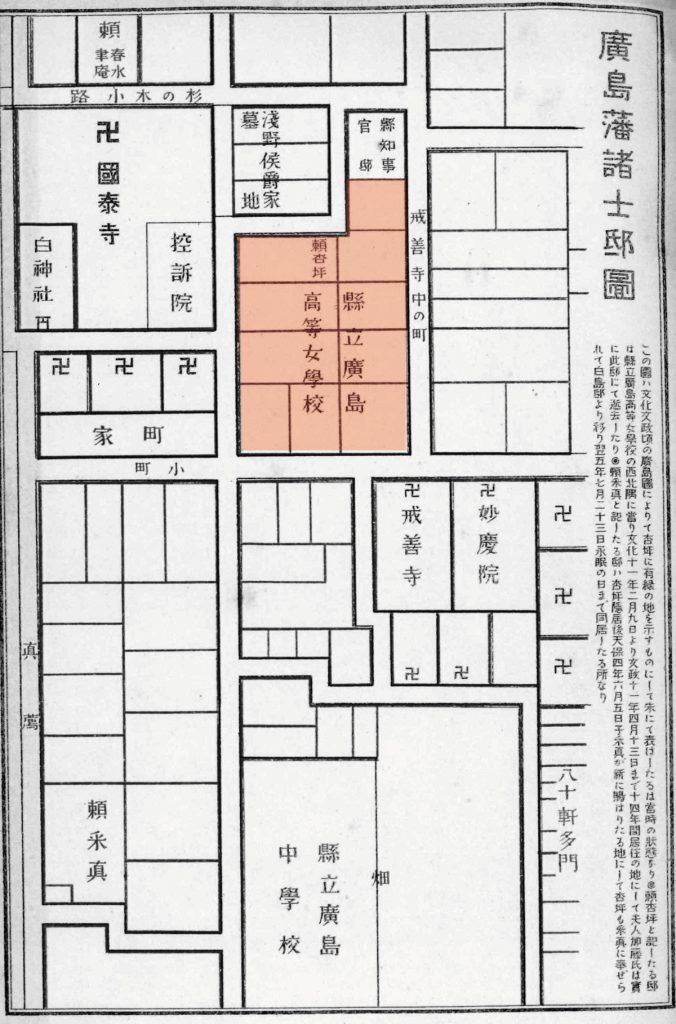

広島県女が引き継いだ広島県師範学校の敷地一帯はかって士族の邸地で、敷地内の北西に江戸時代の儒学者で広島藩士の頼杏坪の住まいがありました。

元師範学校の敷地であった一町三反五畝【※1】建物建坪千三百二坪【※2】余を本校に移管(内千五百六十九坪【※3】余を知事官舎建築のためこれを国に寄付)((『広島県議会史』第二巻1518頁))しました。

※1:13,365平方メートル余

※2:5,178平方メートル余

※3:4,297平方メートル余

出典 :『頼杏坪先生傳』明治四十一年八月二十日発行( 見開きページの図に広島県女部分を赤く加工)

② 大正11年頃の広島県女の本館と校門

段階を追って増改築されていた校舎も大正11年(1922年)にはすべて完成しました。

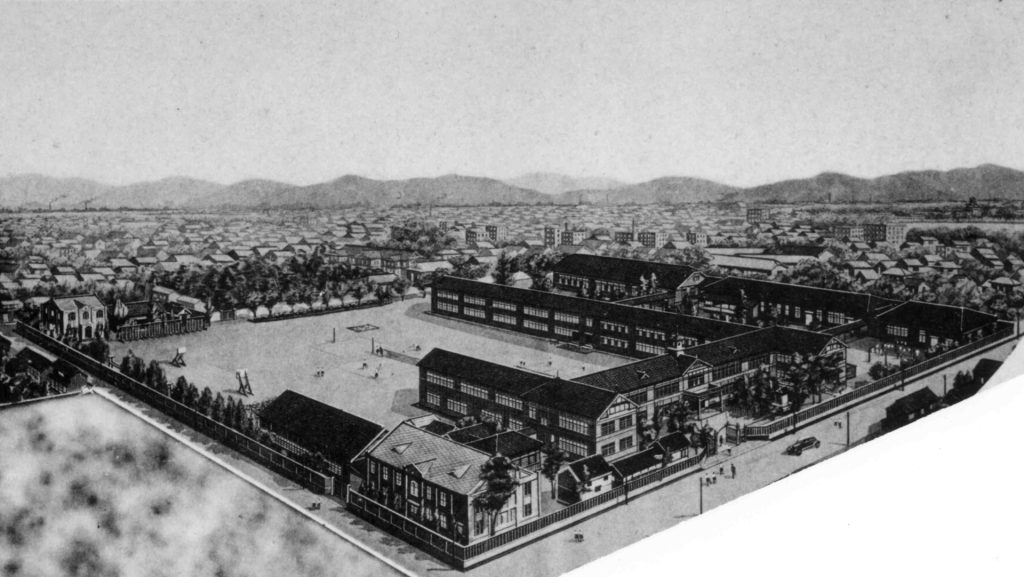

③昭和初期の広島県女の校地とその周辺

昭和初期の広島県女の本館と校門

正門の右に広島県立広島高等女学校の門標、 左に同居中の広島女子専門学校<昭和3年(1928年)から昭和10年(1935年)>の門標が掲げられていました。

昭和16年(1941年)4月に広島県女の校名が改称され広島県立広島第一高等女学校(広島第一県女)の門柱となりました。

昭和初期の広島県女校地全景とその周辺

東側中央に正門、北西に広々とした植物園が設けられていました。

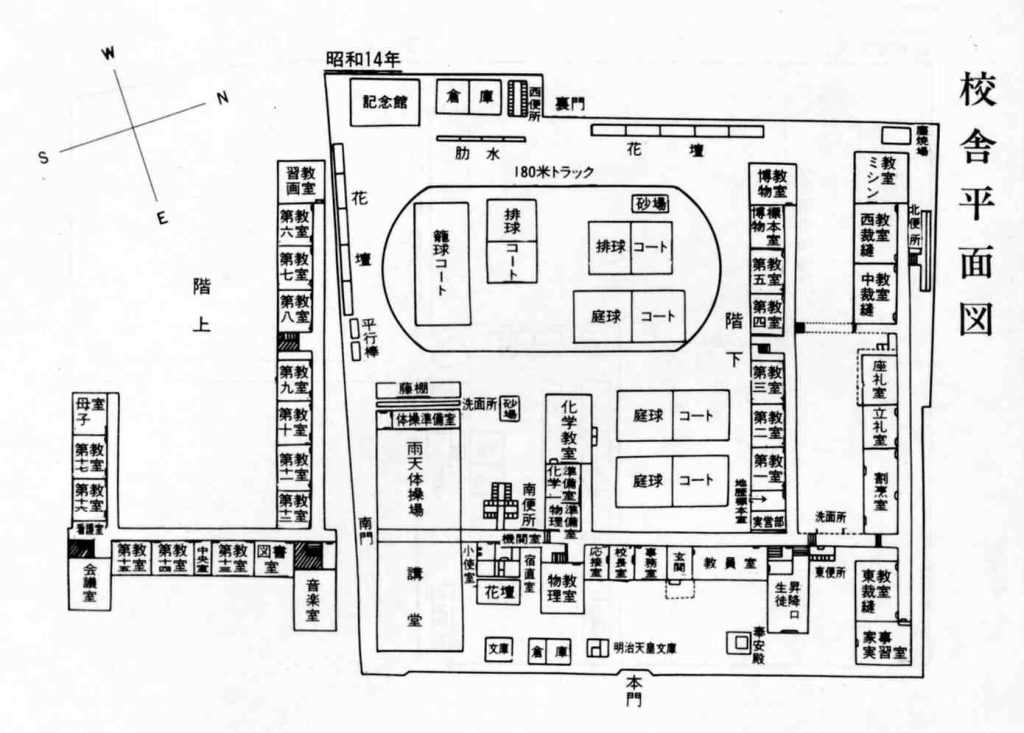

昭和14年の広島県女校舎平面図

4本の門柱は本門にありました。

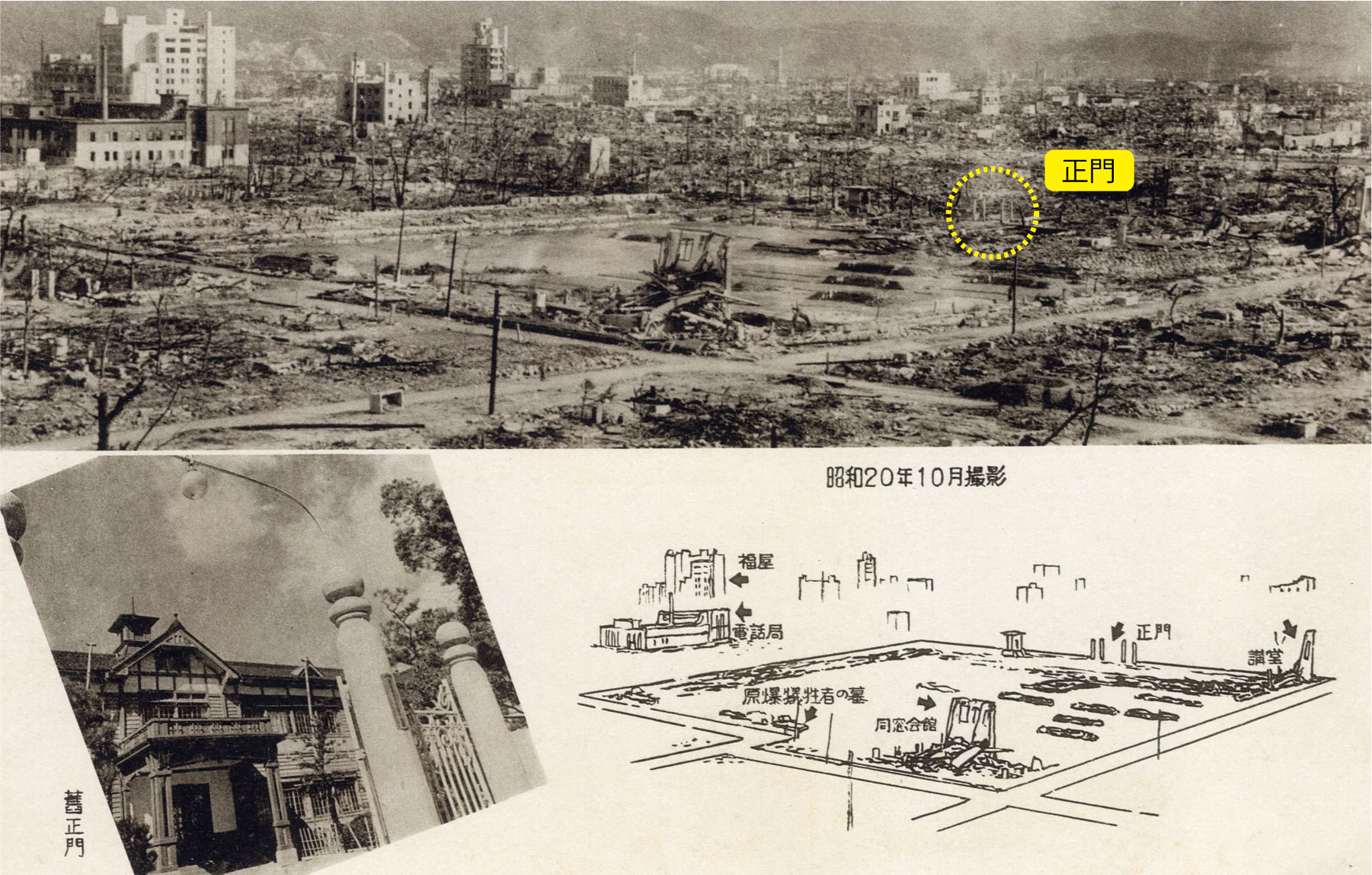

④ 被爆直後の広島第一県女周辺

爆心地から650メートルにあった広島第一県女の校舎は倒壊し灰燼に帰しましたが、4本の県女の門柱は倒壊を免れ戦後母校の復興のシンボルとなっていきました。

校舎の無残な焼け跡に立ち広島第一県女生の心の支えとなった四本の石門柱

出典:「一九五五・八・六 広島第一県女 原爆犠牲者追憶之碑建設記念」のポストカード(発行 昭和35年8月6日 広島第一県女 原爆犠牲者追憶之碑建設会)

昭和20年(1945年)8月6日原爆投下による建造物の被害は『広島の被爆建造物 被爆45周年調査報告書』によると次のとおりです。

熱線は、原爆による超高温の火球が放射したものです。TNT火薬15キロトン(15,000トン)のエネルギーに相当する広島原爆の火球は、爆発の瞬間に温度セ氏数百万度にも達しました。

…略…原爆火球は、特に最初の3秒間に大量の赤外線と可視光線を放射し、それが建造物と人体に強い影響を与えました。その結果、爆心地(爆発点直下の地上点)から約1キロメートル以内で花崗岩の表面がざらざらになり、約2キロメートル以内で可燃性物質は燃えてしまい、また電柱や木材の表面の黒焦げは約3キロメートルまで及びました。屋外で被爆した人体においては、2キロメートル以内で3度以上の熱傷(皮膚が白色に全面凝固または炭化)が発生し、1度の熱傷(皮膚が赤く焼ける)は3.5キロメートルまで及びました。

一方で原爆火球の内部には、爆発と同時に数万気圧という強大な圧力が発生しました。

そのためまず、壁のような圧力を持つ衝撃波(空気の波動)が四方へ広がりました。…略…また衝撃波の後を追って、台風のような風が吹きました。この衝撃波の風圧と風の速度が合わさって、爆風の破壊力となりました。爆心地においては、風圧が1平方メートル当たり30トン、風速が1秒あたり380メートルに達しました。また、爆心地から約3キロメートル以内のほとんどの木造建物は大破または全壊し、…略…爆風による死傷は、主として建物の崩壊とその飛び散る破片によるものでした。…略…

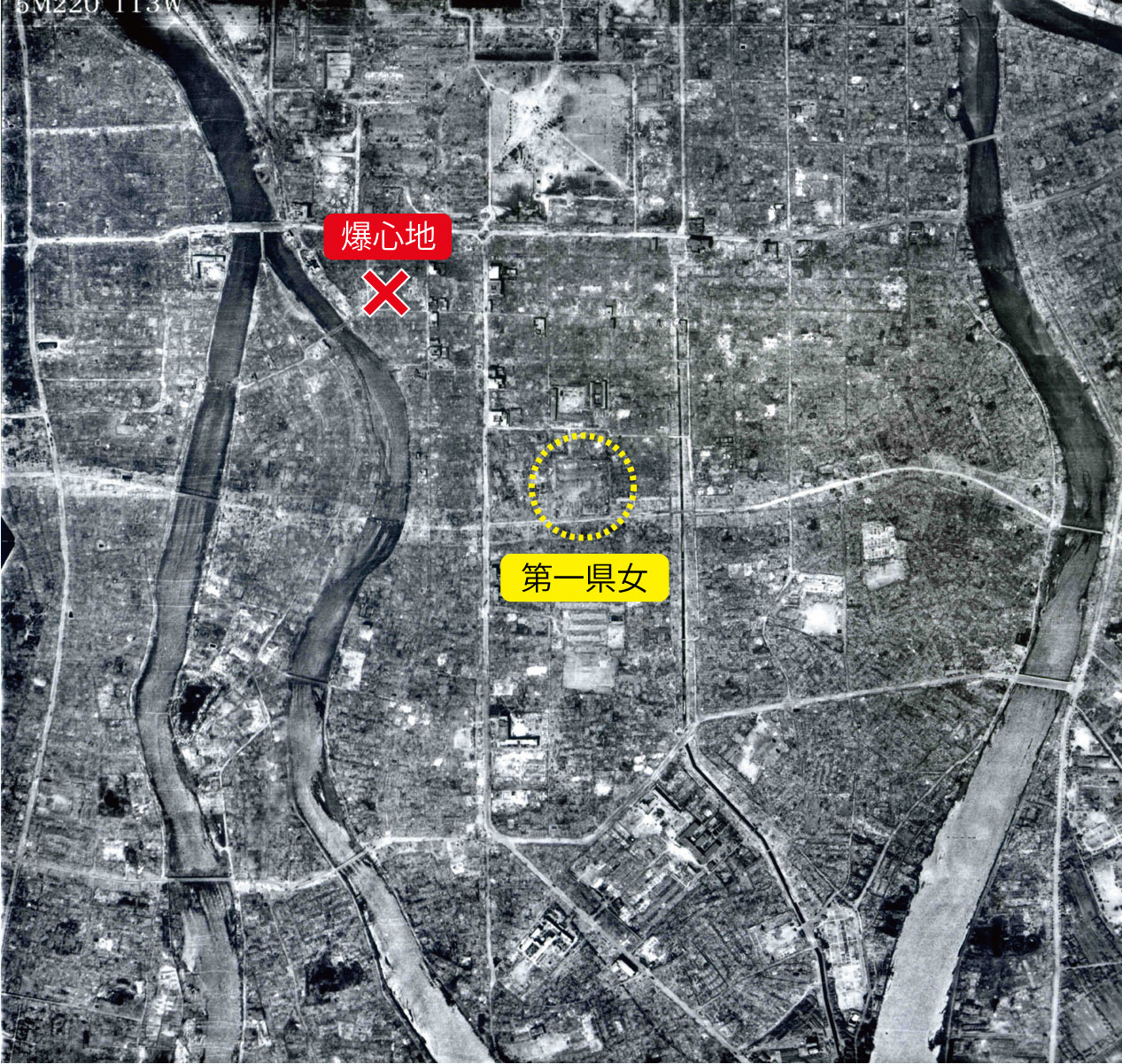

原爆投下前の広島市内

昭和20(1945)年7月25日 米軍撮影空中写真

出典:国土地理院(一財) 日本地図センター

(一部加工)

原爆投下後の広島市内

昭和20年(1945年)8月8日 米軍撮影空中写真

原爆投下により広島市内は灰燼に帰した

出典:国土地理院(一財) 日本地図センター

(一部加工)

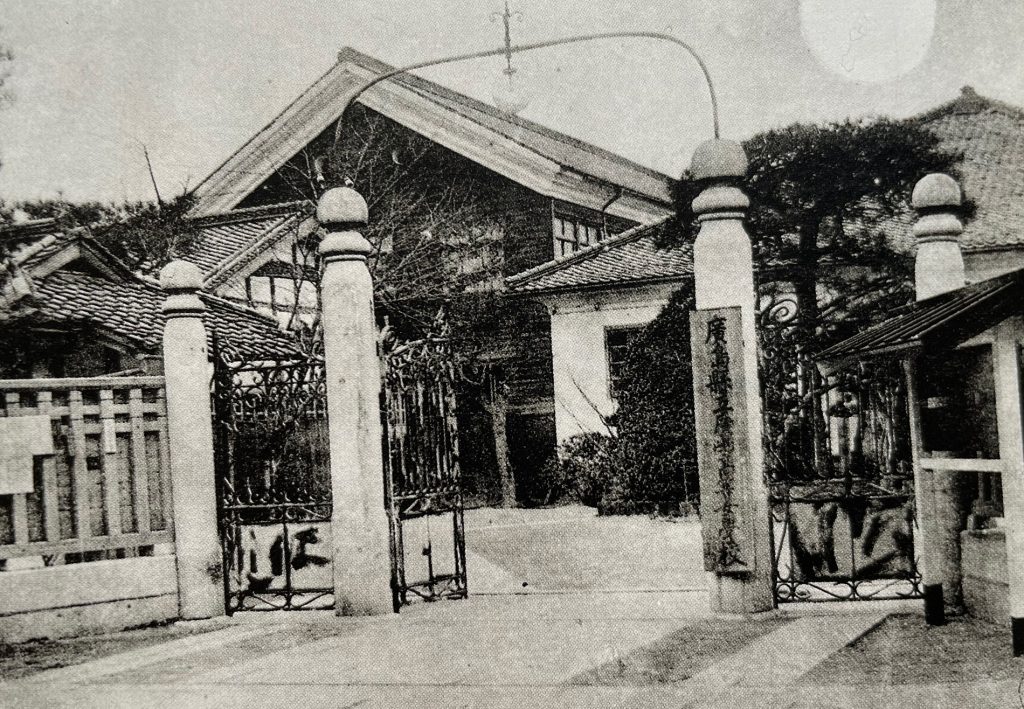

⑤ 昭和21年 出汐町に広島第一県女移転

昭和21年(1946年)広島第一県女は出汐町の旧陸軍被服支廠跡地に移転し、その正門に広島第一県女の門標を掲げました。昭和22年(1947年)下中町に残されていた4本の門柱は正門の内側に移設されました。

門柱としての本来の役割を終えましたが、その地で広島第一県女、戦後教育改革により発足した新制高校の広島県広島有朋高等学校(広島有朋高校)、さらに「高校三原則」(男女共学・小学区制・総合制)に基づく高校再編成で設立された広島県広島皆実高等学校(広島皆実高校)の多くの生徒の登下校を見守っていきました。

この時代の広島皆実高校は総合制で普通科と工業科がありました。

昭和28年(1953年) 総合制広島皆実から工業科が分離し単科制広島皆実になりました。4本の石門柱は昭和28年頃に取り除かれほかの場所で保管されました。工業科は広島県広島工業高等高校(広島県工業)として分離しました。

左:旧陸軍被服支廠の門柱に掲げられた広島第一県女の門標

右:校内に移設された4本の門柱

門柱に埋め込まれていた門標は被爆のためか欠落している。

左:旧陸軍被服支廠の門柱に掲げられた広島有朋高校の門標

右:旧陸軍被服支廠の門柱に掲げられた広島皆実高校の門標

正門の内側に石門柱がみえる。

昭和24年(1949年)頃の校内図

正門の下方の〇印は4本の門柱の設置場所を示す。

旧陸軍被服支廠 正門付近

左:被服支廠の当時の写真(出典:『陸軍の三廠』)

右:左写真の現在(令和7年5月 補修工事中)

広島皆実高校時代の石門柱

昭和24年(1949年)から昭和28年(1953年)(推定)まで4本の門柱はこの場所にあったと考えられる。

時期は不明だが、広島皆実高校の門標を掲げていた。

昭和29年(1954年)の広島皆実高校の一部と広島県工業の校地航空写真 (広島県立広島工業高等学校同窓会提供)

校内に4本の門柱は認められない。

⑥ 昭和31年 「追憶之碑」北側に門柱を設置

昭和30年(1955年)旧下中町の広島第一県女の正門跡地に原爆で犠牲になられた広島第一県女教職員20名、建物疎開作業に従事していた一年生223名を含む生徒281名の慰霊のため「追憶之碑」が建立されました。

昭和31年(1956年)広島県女の主門柱の1本に「広島県立広島第一高等女学校」の文字を刻んだ大理石の門標がはめ込まれ、「追憶之碑」の北側に設置されました。(写真下左)

平成27年(2015年)被爆70年にあたり「追憶之碑」とその周辺が改装再整備され、石柱は西側前面に移され、被爆状況を示す説明板には英訳文も付け加えられました。あらたに広島第一県女の校章をアレンジしたハート型の千羽鶴掛けが設けられています。(写真下右)

「追憶之碑」の場所 (googleマップ)

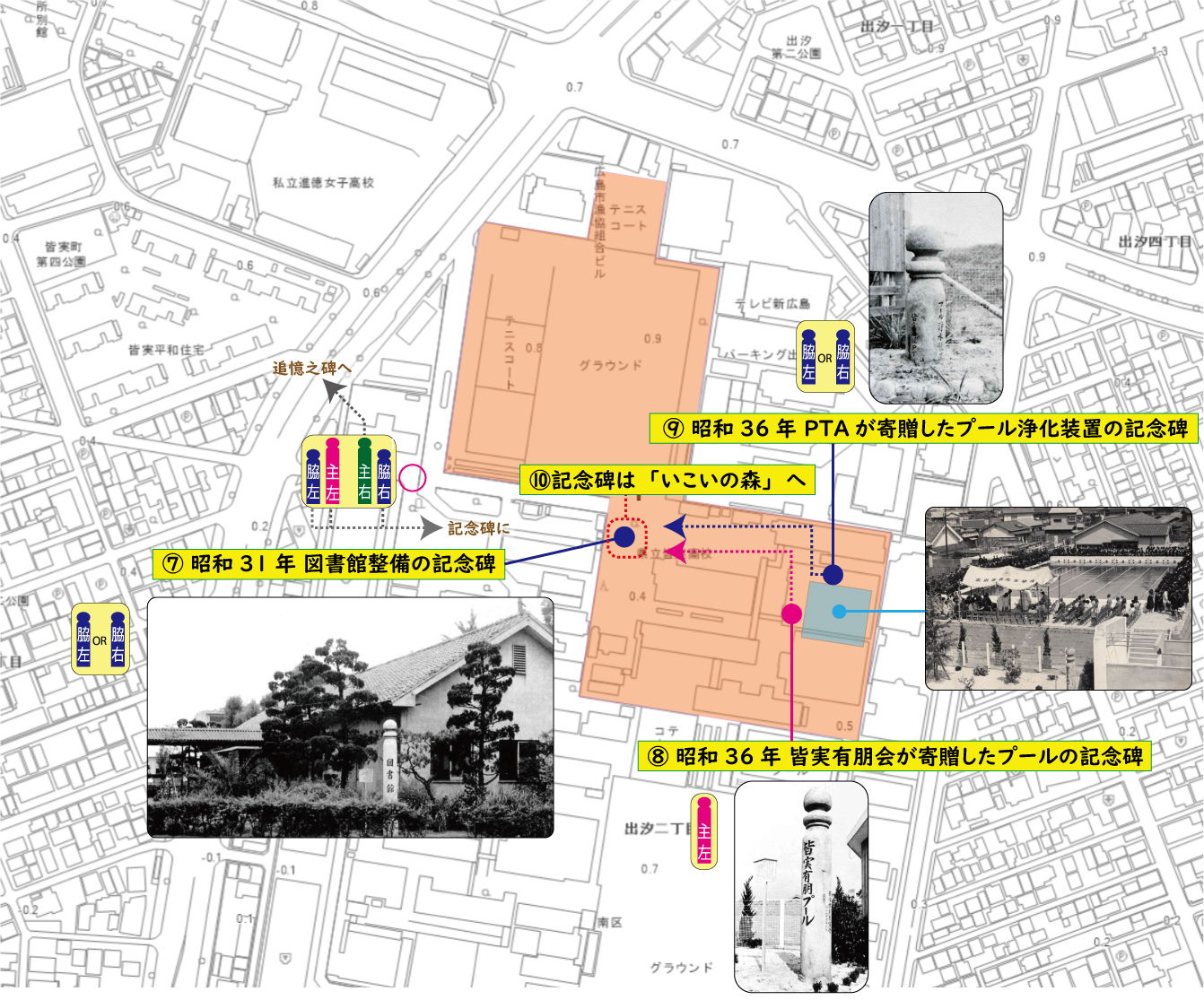

門柱・所在地の移り変わり(後編マップ)

このマップは「ひろしま地図マップ」の地図を引用、加工しています

⑦ 昭和31年 図書館整備の記念碑

昭和31年(1956年)に図書館が整備されその記念碑として併設する庭園「南風園」(現在の「憩いの森」)内に脇門柱のうち1本が移設されました。柱身に図書館と刻まれています。

⑧ 昭和35年 皆実有朋会が寄贈したプールの記念碑

皆実有朋会が昭和35年(1960年)に寄贈した皆実有朋プールの記念碑として主門柱の残り1本がプールのそばの庭園「青水園」に設置されました。

門柱には皆実有朋プールと刻まれています。

左:昭和35年(1960年)4月28日プールを安全に使用できるようにプール開き前に修祓式がとり行われた。

右:プールの入り口に立つ皆実有朋プールの記念碑

⑨ 昭和36年 PTAが寄贈したプール浄化装置の記念碑

脇門柱の残り1本は何時折れたか明らかではありませんが、上半分は皆実高校PTAが寄贈したプール浄化装置の記念碑として同施設のそばに設置されました。門柱には「プール浄化装置 寄贈 皆実高校PTA 1960年三月」と刻まれています。

プールのそばの折れて短くなったプール浄化装置の記念碑

⑩記念碑は「いこいの森」へ

昭和30年代からは教育環境を整えるための建築、後には衛生看護科・専攻科、体育科の増設に対応するなど、建築は続きます。

昭和47年(1972年) 衛生看護科・専攻科校舎が完成し、専攻科校舎として利用されていた旧図書館は解体され、『南風園」の図書館の記念碑はそのまま「南風園」に残りました。

昭和49年(1974年)新しく造られた正門(現在の)から皆実有朋同窓会館へと続く庭に、校内に散在していた記念樹が集められ、生徒の語らいの場として「いこいの森」となづけられました。昭和58年(1983年) 新体育館建設のためプールが撤去され、その周囲の樹木、プールと浄化装置の記念碑は「いこいの森」の入口、図書館の記念碑そばに移設されました。

平成23年(2011年)創立百十周年を迎えさらに樹木が整備され「いこいの森」は「憩いの森」と改称されました。

平成25年(2013年)の「憩いの森」 3本の門柱の位置は「いこいの森」と同位置

門柱左から皆実有朋プールの記念碑、プール浄化装置の記念碑、図書館の記念碑

⑪ 門柱の現状

花崗岩は非常に風化しにくい岩石で記念碑や墓石に広く利用されていますが、大気や水などの作用を受け風化し、変質・分解します。100年以上経過した墓石の調査では花崗岩の風化所見として石表面のザラザラ、墓石銘の不明瞭化が報告されています。

広島県女の4本の花崗岩製門柱は、明治10年誕生以来148年間、屋外で直射日光、雨、黄砂、大気汚染物質などを表面に受ける環境下にあり、さらに昭和20年には近距離で原爆の極めて高い温度の熱線を浴び、火災の炎、熱風、爆風に伴う様々な破壊物にさらされ、数回の設置場所の移動による機械的外力をうけていました。

門柱が現在どのような状態にあるかを知ることは、門柱の保全とその周囲の安全のため重要と考え門柱の外観を主に観察しました。

しかし門柱誕生時、石表面が本磨き仕上げか、ザラザラあるいは凸凹する仕上げであったのか不明です。さらに被爆による花崗岩の詳細は『はじける石・泡立つ瓦 蘇る石の記憶―ヒロシマ・ナガサキ』にあり、花崗岩は数秒間原爆の超高温度の熱線が当たった面のみ、構成鉱物の一つである石英は573℃で相転移を起こしその時体積が膨張して、深さ数ミリメートルまでの石表面がはじけ飛び、ザラザラ(剥離)が起こるとしています。この花崗岩の剥離は、昭和20年原子爆弾災害調査研究特別委員会により広島で調査され、その内容が本誌に記載されており、剥離限界は爆心地から840m~1200mの距離としていますが、爆心地から650mにあった広島第一県女の花崗岩工作物を調査した記録はなく、現在の県女の門柱のどのあたりが熱線傷害部位か明らかではありません。

このような条件のもとでの観察でしたから石柱表面のざらざら、凸凹などの所見が製作時からあったのか、原爆による剥離なのか、酸性雨などの環境因子による風化作用なのか、移設時の外力によるものなのかを明確にし難いため、現在の状態を示し多少の検討を加えました。

慰霊碑そばの記念碑

1.

令和7年(2025年)写真

石碑には外観上大きな破損はなく柱頭部は黒褐色化している。

2.

令和7年(2025年)写真

柱身表面は全体的にザラザラしており、5~8㎜大の表面の欠けが多数あり凸凹している。

3.

令和7年(2025年)写真

柱身下方の花弁様装飾部に刻みが深い刻字(のちの項で詳細を記載)と修繕痕跡部の柱身側に柱石の小欠損(←)がある。

このほかには柱中央部の修繕痕跡部の柱身側に柱石の小欠損、大理石の門標の中央部のひびと門標周囲の柱身に鋸刃様の欠損があった。10年前の写真資料と比べ大理石門標にあるひびと門標周囲の鋸刃様欠損の拡大はなかった。

皆実有朋会で本石柱の保存的処置を検討中です。

憩いの森

4.

令和7年(2025年)写真

「憩いの森」の3本の門柱は変わらず同位置にある。

左から皆実有朋プールの記念碑、プール浄化装置の記念碑、図書館の記念碑

図書館の記念碑

5.

平成27年(2015 年)写真

外観上欠損や黒褐色化はない。

6.

令和7年(2025年)写真

外形に大きな欠損はないが、柱頭部は黒い縞様になっており柱頭下方と柱身上部の石表面に10個余りの中等度の大きさの類円形の欠けとその周囲に多数の小さな欠けがある。

このほか柱身表面にザラザラが広範かつ顕著にあり、花弁様装飾部の刻字(のちの項で詳細を記載)はやや不明瞭となっていた。

皆実有朋プールの記念碑

7.

令和7年(2025年)写真

皆実有朋プールの記念碑の柱頭部は「いこいの森」に設置時すでに欠落していた。皆実有朋プールの記念碑移設時に折損したと思われる。

現在の記念碑は全体に薄く黒褐色化し、柱身の表面に数個の中等度の大きさの欠けがある。欠落した柱頭は2つに割れて記念碑のそばに置かれている。柱頭部も黒褐色化している。

柱身の表面のザラザラは顕著であり、下部は深く土中に埋もれており、一部に花弁様装飾が地上に出ているが刻字(のちの項で詳細を記載)の有無は不明であった。

柱頭の割面には亀裂と一部に砂様の崩壊があった。

プール浄化装置の記念碑

8.

令和7年(2025年)写真

プール浄化装置の記念碑

柱身が折損し短くなった石柱の柱頭部の東側面に比較的広範囲に黒褐色化ある。

石柱表面のザラザラは著しく、小さな欠けは少数あった。

「憩いの森」の3個の円柱状石

左:平成27年(2015 年)写真

右:令和7年(2025年)写真

9.

左:平成27年(2015年)写真

「憩いの森」の片隅に雨よけ庇で守られた大・中・小の大きさの異なる3個の円柱状の石が安置されており、大きな石には不明瞭であるが刻字(のちの項で詳細を記載)が、小さな石には花弁様装飾の一部があることから、これらは折損しているプール浄化装置の記念碑の下半分と見做された。

3個の円柱状の石表面には黒褐色化はない。

右:令和7年(2025年)写真

大きな円柱状石の表面に刻字が一列にあるが、石表面の黒褐色化のためかほかの刻字は明らかではない。側面には比較的広範囲に欠損がある。

ここ数年上述したごとく4本の石柱表面にこれまでなかった黒褐色化が急に起こってきている。

花崗岩の黒色化は原因として大気汚染物質、強い日光、雨などの環境因子、藻類、菌類などが挙げられているようであるが、これらのなかには花崗岩の風化の原因とされているものもある。この度は黒褐色化した石成分の化学的、生物学的検索は行っていないので原因はいまのところ不明である。

以上の観察結果から4本の門柱の一部には花崗岩の風化(劣化)がやや進んでいるのではなかろうかと思われました。

⑫門柱の恒久的保存を

4本の門柱は花崗岩製であり、近年ほとんど見ることのない明治時代を彷彿とさせるデザインの円柱で、柱頭部はコケシ型、柱身の下部は花弁様の装飾がされています。

この門柱は、明治10年(1877年)広島英語学校に誕生し、校名を改称した広島県英語学校、広島県中学校、広島県広島中学校、広島県広島尋常中学校へ、広島県師範学校へ、広島県女、広島第一県女から、広島有朋高校、広島皆実高校へと引き継がれ、原爆に遭いながらも148年間学校を見守ってきました。

原爆投下から80年の現在、時代の流れで広島市内では被爆建造物や遺構が次第に消滅してきています。爆心地から650メートルの近距離で被爆し崩れることもなく原型をとどめた門柱は「もの言わぬ証人・もの言わぬ語り部」として重要な被爆工作物です。

148年の時を経たこの門柱が現在の姿を保ち続けられる効果的方法が見つかることを願ってやみません。

⑬補足・石柱に刻まれた文字

各石柱に刻まれた文字を記しています。風化や破損により現在読めない文字もあります。

(マーカー部は現在読めない文字)

追憶之碑のそばの記念碑(主門柱・右)

明治十年一月

寄附 広島英語学校

吉村寅太郎

(月 以下不明)

(学校 以下不明)

(村 以下不明)

広島第一県女の資料などから当時広島英語学校の校長は吉村寅太郎であったので吉の後に続く文字は村寅太郎と推定しています。

図書館の記念碑(脇門柱)

図書館

明治十年一月 寄附 営繕係 田部○蔵 同田部才蔵

刻字部が土中にありマーカー部のところは不明です。

石柱が「青水園」にあった時はマーカー部の文字は確認されていました。「憩いの森」として再整備時の盛り土のためか刻字部は土中に埋もれ文字は不明です。

皆実有朋プールの記念碑(主門柱・左)

皆実有朋プール

柱身の装飾部のほとんどが土中にあり刻字は不明です。

広島第一県女新聞創刊号「学園懐古」に「明治八年創立の英語学校の跡で明治八年三月吉村寅太郎建立と刻んだ石門がいまも立つている」とあるのでプールの碑にこの刻字があるかもしれません。

プール浄化装置の記念碑(脇門柱)

プール浄化装置 寄贈 皆実高校PTA 1960年三月

明治十年一月

刻字の刻みの深さが極めて浅くなっておりかつ円柱状石表面が黒褐色化しいるためほかの刻字は不明です。

この円柱石の向きを変えればほかの刻字が現れる可能性あると思われます。